Viñetas en el frente

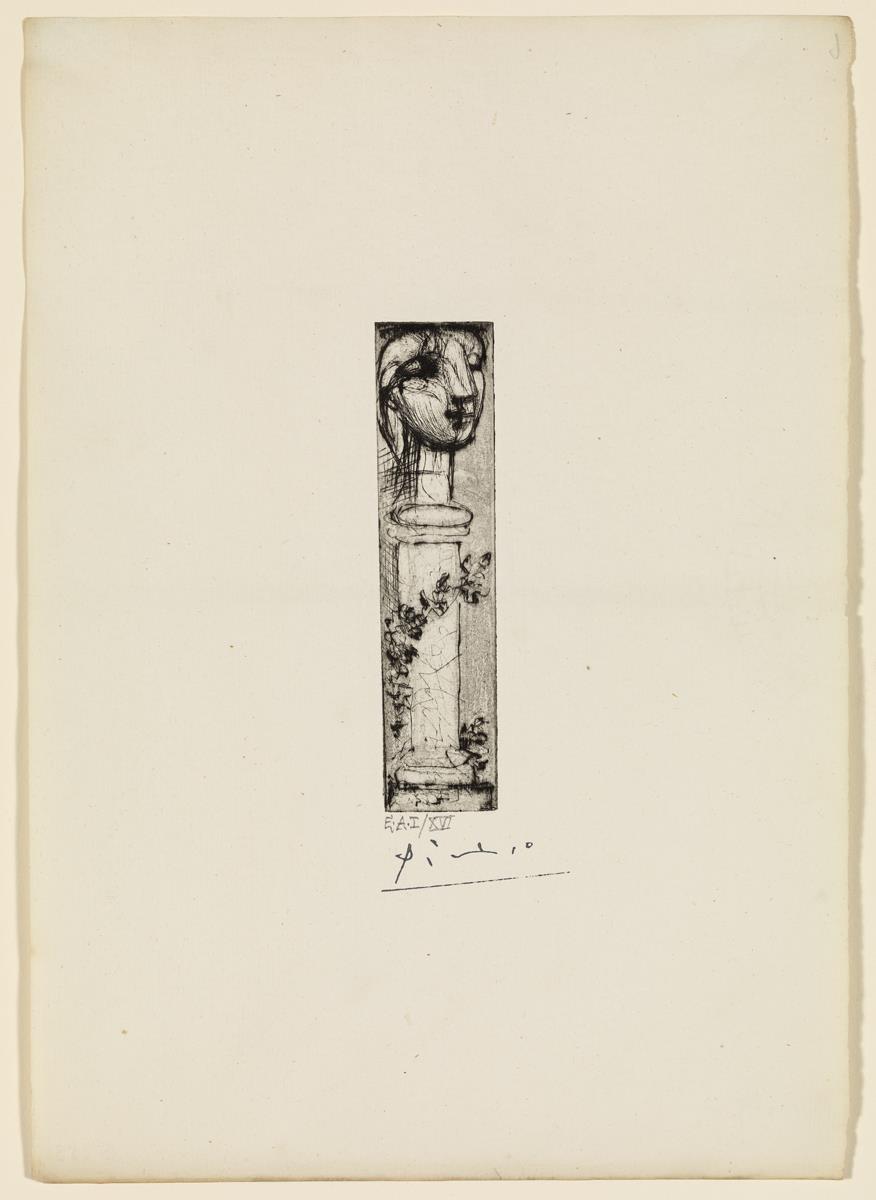

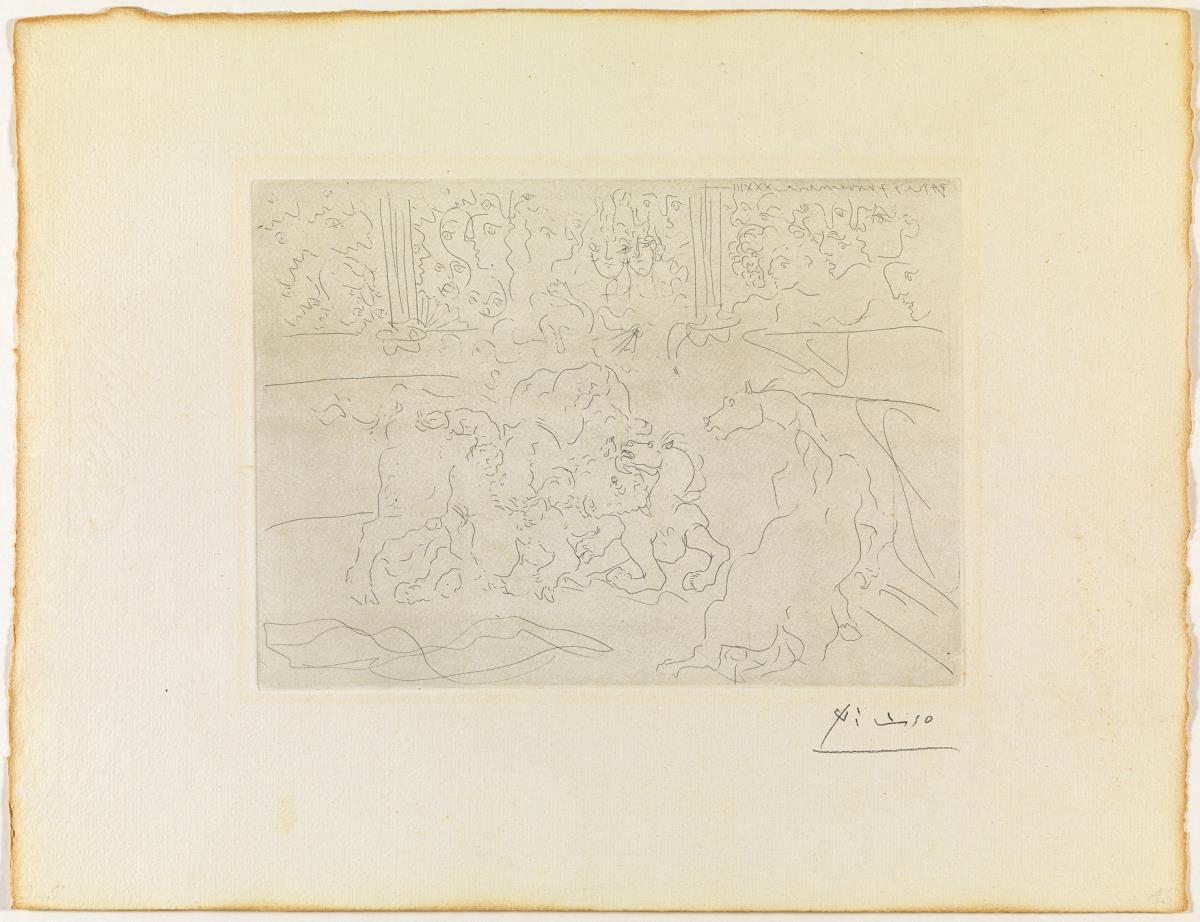

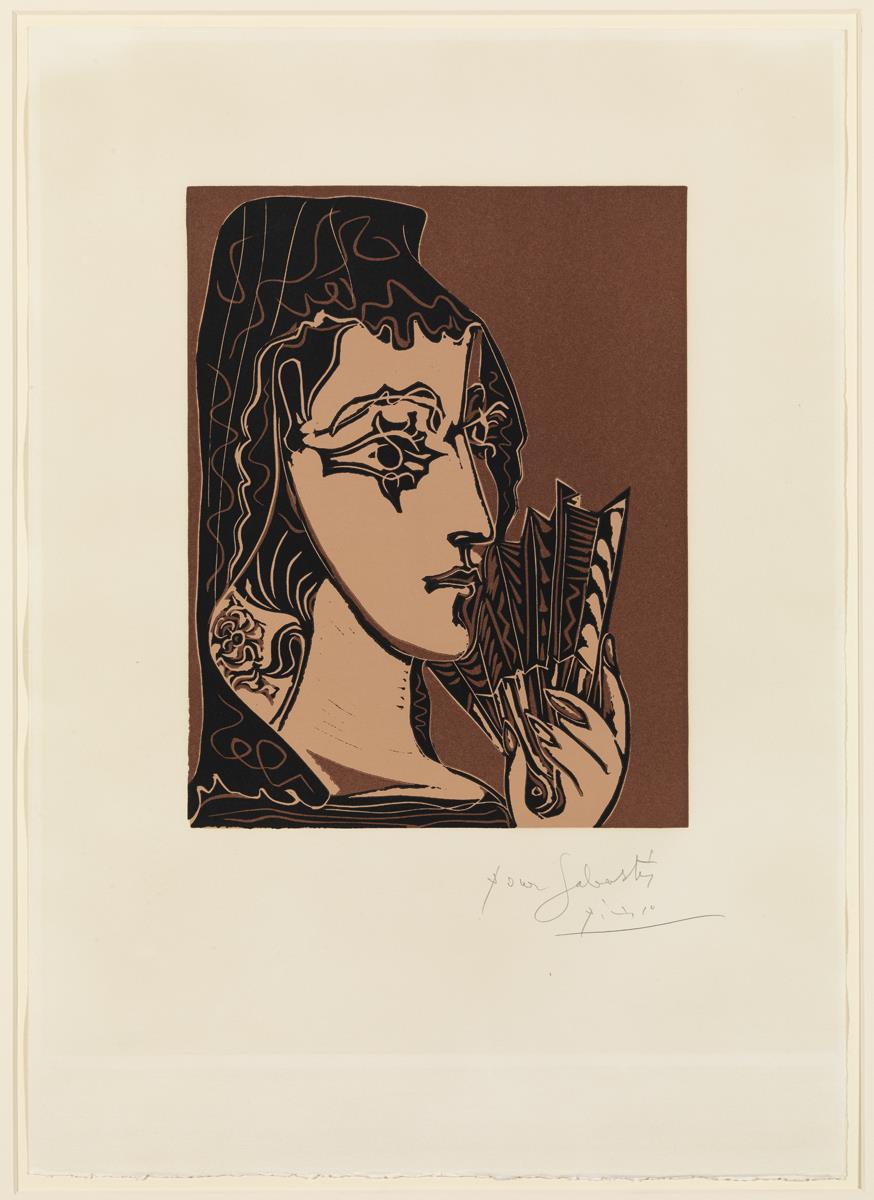

La exposición toma como punto de partida los grabados de Sueño y Mentira de Franco que Picasso realizó en 1937. Precursores conceptuales y formales del Guernica, estos grabados fueron también símbolos de la comprometida postura política que asumió el artista durante la Guerra Civil española.

El Museu Picasso organiza y produce esta exposición que toma como punto de partida los grabados de Sueño y Mentira de Franco, realizados por Picasso en 1937. Precursores conceptuales y formales del Guernica, estos grabados fueron también símbolos de la comprometida postura política que asumió el artista durante la Guerra Civil española.

Además de la lectura inevitablemente política de esta obra, en la muestra se establece un diálogo entre los elementos iconográficos que componen las viñetas de los grabados y los de obras de otros artistas, desde Goya hasta creadores de mediados del siglo XX.

Sueño y mentira de Franco

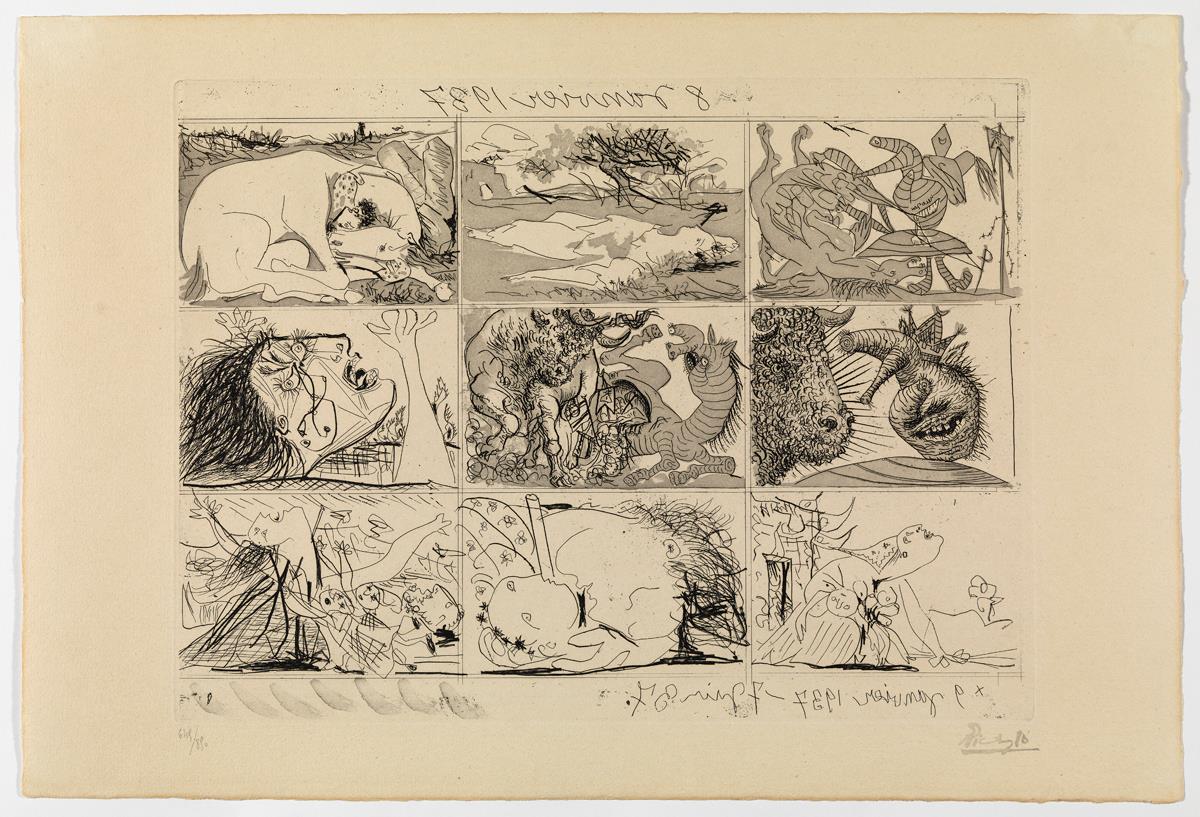

El 8 de enero de 1937, Picasso empezó a trabajar en Sueño y Mentira de Franco, una sátira contra el levantamiento militar de julio del año anterior. En esos mismos días, el artista concretó su colaboración con el gobierno legítimo de la República y mostró las primeras pruebas del trabajo a la comisión oficial que fue a visitarle. Este par de grabados fueron finalmente editados por iniciativa de Picasso junto a un texto escrito por él mismo, y los fondos obtenidos con la venta de los ejemplares se destinaron a la causa republicana. Las dos planchas de la obra están divididas en 9 viñetas cada una, pensando en que posteriormente serían cortadas (cosa que nunca llegó a realizarse) para producir una serie de postales. La secuencia de imágenes nos remite a la estructura formal de las aleluyas o de los cómics, y nos muestra a un artista comprometido, que aunó los conceptos más vanguardistas y las raíces más populares al servicio de una causa. Picasso no retomó los aguafuertes hasta finales de mayo. Durante los días anteriores, el artista había empezado a trabajar en torno a Guernica, el gran mural para el pabellón español en la Exposición Internacional de París, consecuencia directa de la labor previa que había desarrollado en Sueño y Mentira de Franco. El 25 de mayo, añadió algunas tonalidades al aguatinta y, finalmente, el día 7 de junio, completó la segunda plancha con nuevas ilustraciones en las que el dramatismo de diversas imágenes de la muerte sustituyó a la parodia inicial.

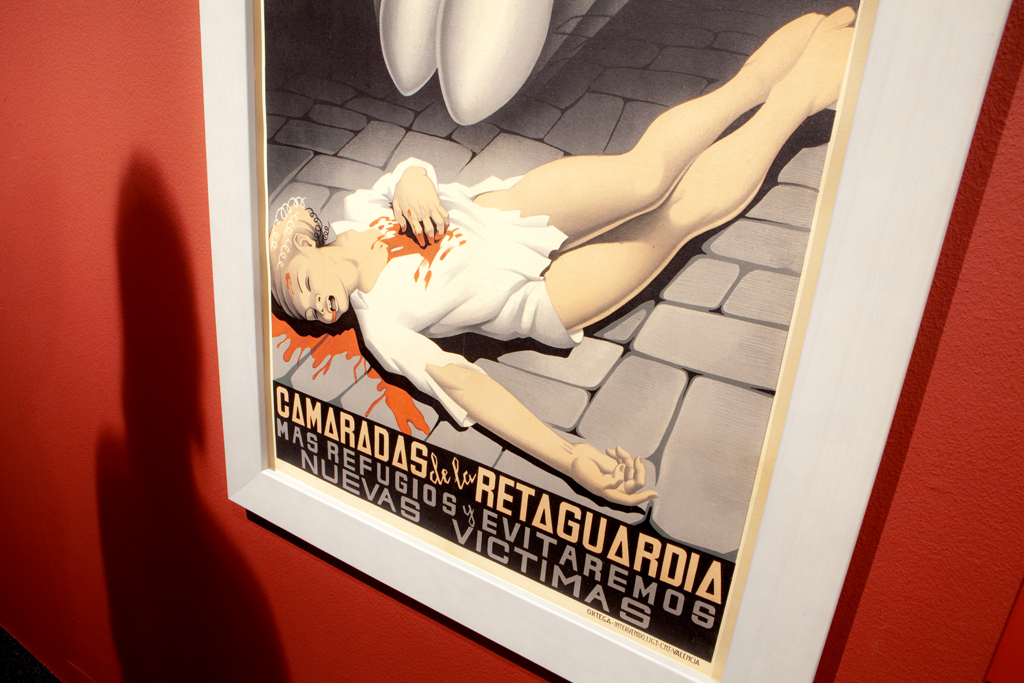

Ejército del Arte

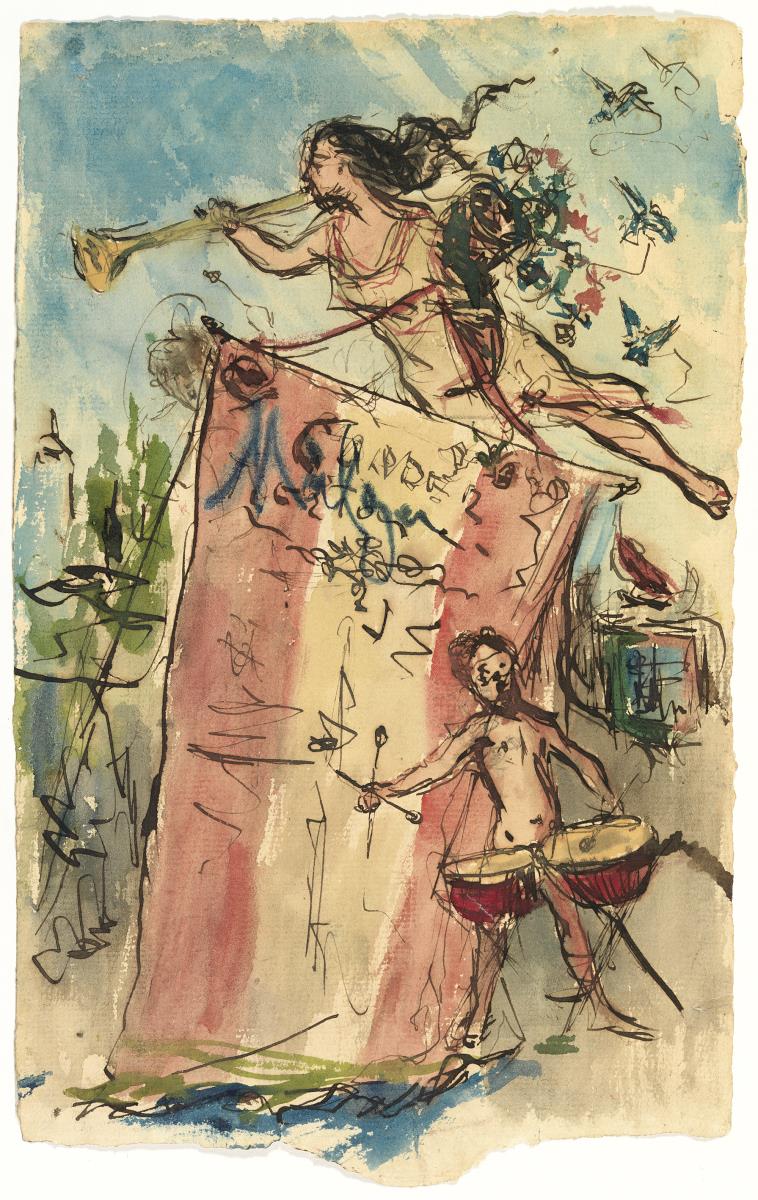

Durante la Guerra Civil española ambos bandos llevaron a cabo una intensa actividad propagandística en favor de sus respectivas causas. Múltiples manifestaciones plásticas, particularmente todas las vinculadas a las artes gráficas —carteles, aleluyas, postales, ilustraciones de carácter satírico, entre otras— experimentaron, muy en especial en el lado republicano, un espectacular desarrollo y reflejaron con mayor o menor agresividad la violencia del conflicto y los términos en que éste se planteaba, ya fuesen políticos o culturales. Aunque estas manifestaciones se decantaron a menudo hacia el realismo, muchos de los heterogéneos creadores que pusieron sus conocimientos profesionales al servicio de la República utilizaron el ecléctico repertorio de recursos formales que el post-cubismo, el futurismo, el expresionismo, el surrealismo y otros movimientos vanguardistas les brindaban, en un intento de buscar lenguajes renovadores y de gran impacto visual y emocional. Esta permeabilidad a la modernidad gráfica —personificada en las figuras de George Grosz y John Heartfield—, el tratamiento de imágenes propio del cine y la fotografía, y la existencia de grandes talleres de impresión y litografía en algunas ciudades (Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao), hicieron posible que caricaturistas, pintores, cartelistas y grafistas como Lluís Bagaria, Mauricio Amster, Josep Renau, Manuel Monleón, Mariano Rawicz, Helios Gómez o Luis Seoane entre muchos otros, un “ejército del Arte” usando las palabras del poeta ruso Maiakovski, realizasen unos trabajos que transformaron definitivamente el lenguaje de la propaganda y la sátira política en España.

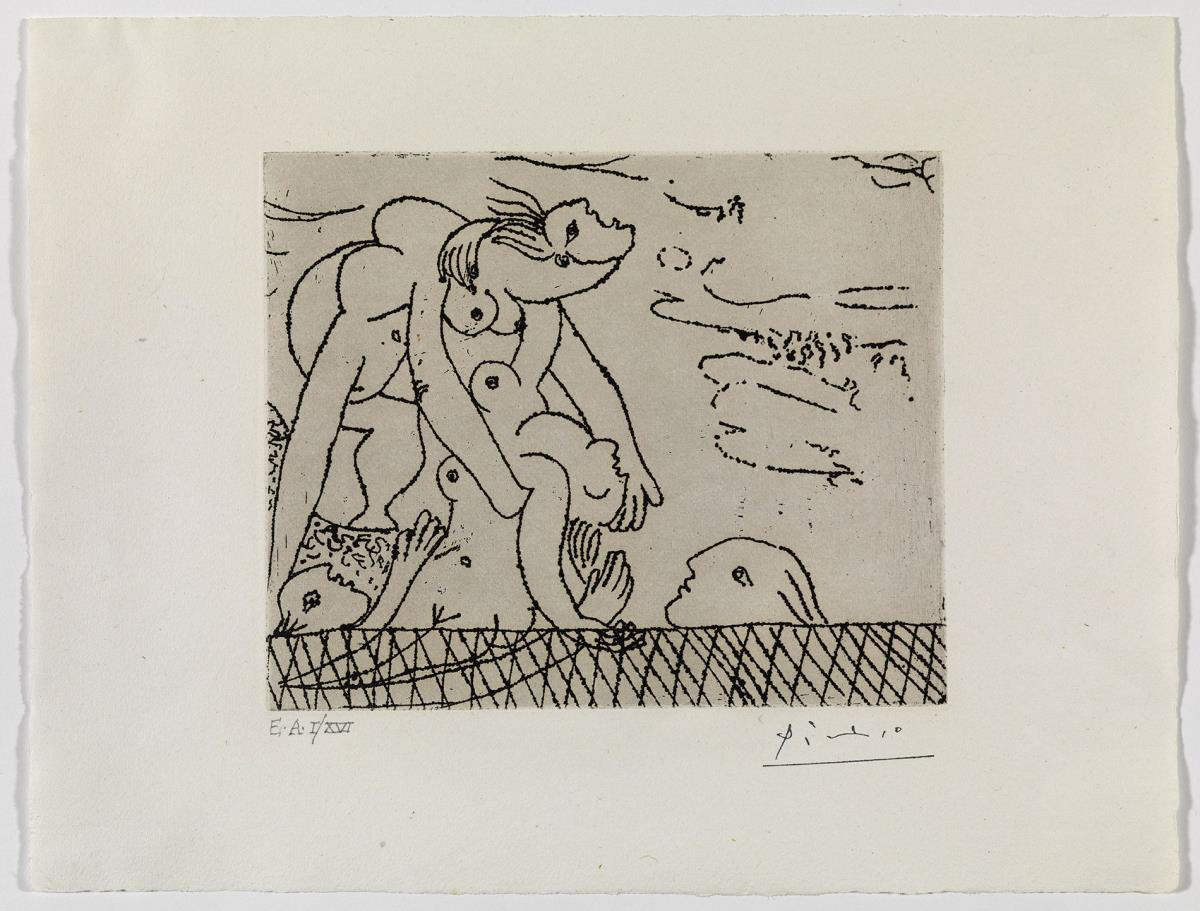

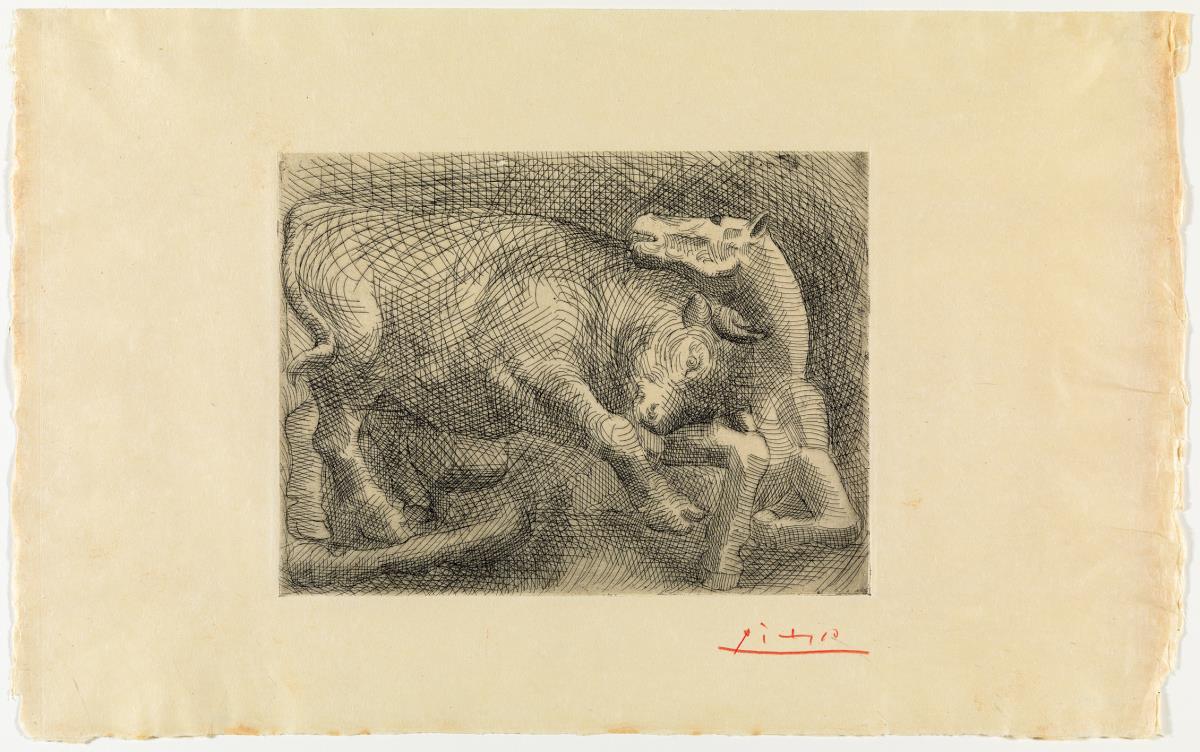

Sueño y mentira de Franco (estampa I)

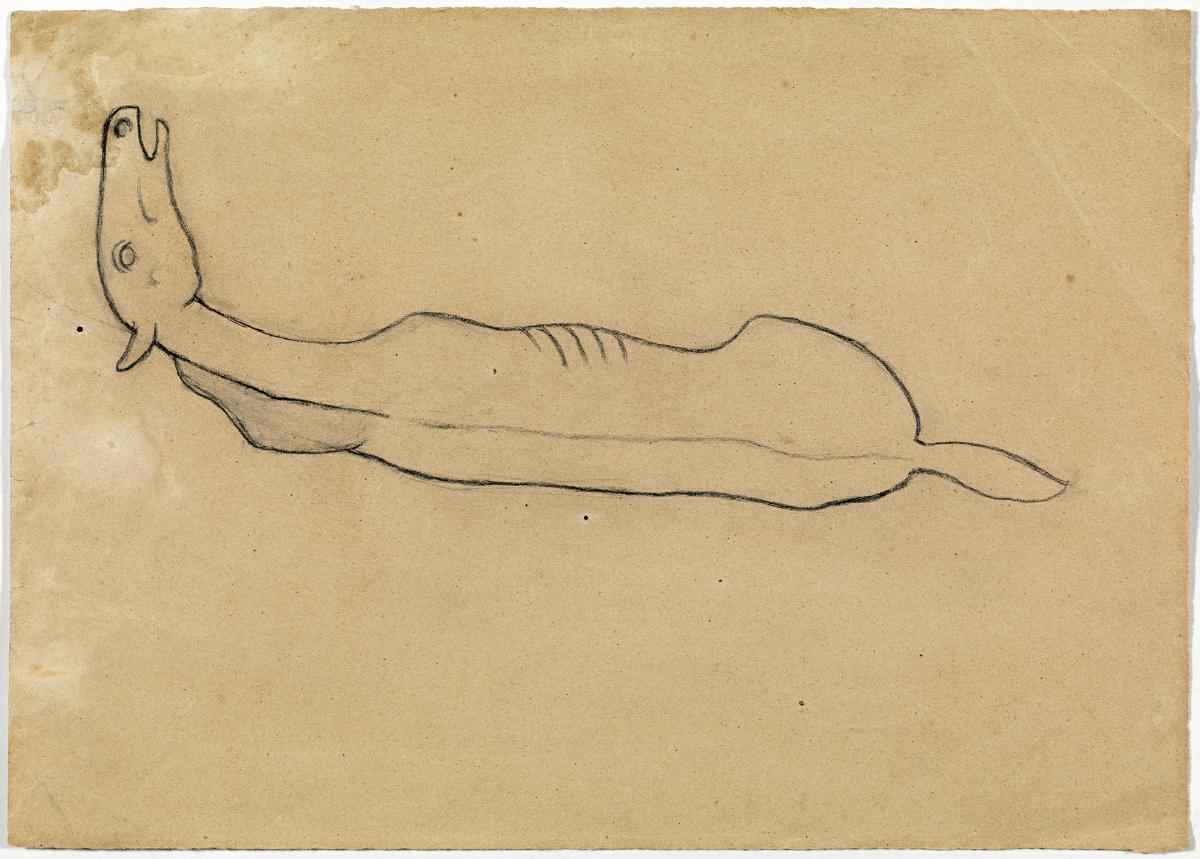

La primera estampa de Sueño y Mentira de Franco nos muestra el retrato oficialista y ecuestre del dictador bajo el sol, cuyas fuentes iconográficas hay que rastrear en la propia obra de Picasso, en las fotografías de Dora Maar, en las figuras desmañadas de los títeres de mano y en el absurdo y grotesco Ubú de Alfred Jarry. La sarcástica mirada de Picasso se dirige también a todos los estamentos responsables de la sublevación y algunos de sus emblemas: el ejército de África asociado a la media luna, la Iglesia y un estandarte procesional con la Virgen, y la monarquía y la corona. En las viñetas siguientes aparecen, entre otras, una clara crítica al capital y su apoyo a los insurrectos, la denuncia de la destrucción del tesoro artístico nacional y de la apropiación que los sublevados hicieron de determinados símbolos, y la ridiculización del prototipo de mujer española de peineta y mantilla. La sátira da paso al drama para mostrar también la lucha trágica del pueblo español, representado aquí por el toro o el caballo alado. Muchas de las referencias iconográficas al astado como héroe enfrentado al invasor estaban ya presentes en las ilustraciones populares sobre la guerra de Independencia o la de Cuba. Otras remiten a algunos de los instrumentos de propaganda política del momento —los carteles y aleluyas de la guerra—, y a los trabajos de otros artistas coetáneos y políticamente comprometidos, como Josep Renau o John Heartfield. El mismo Picasso utilizó algunos de estos elementos en obras posteriores.

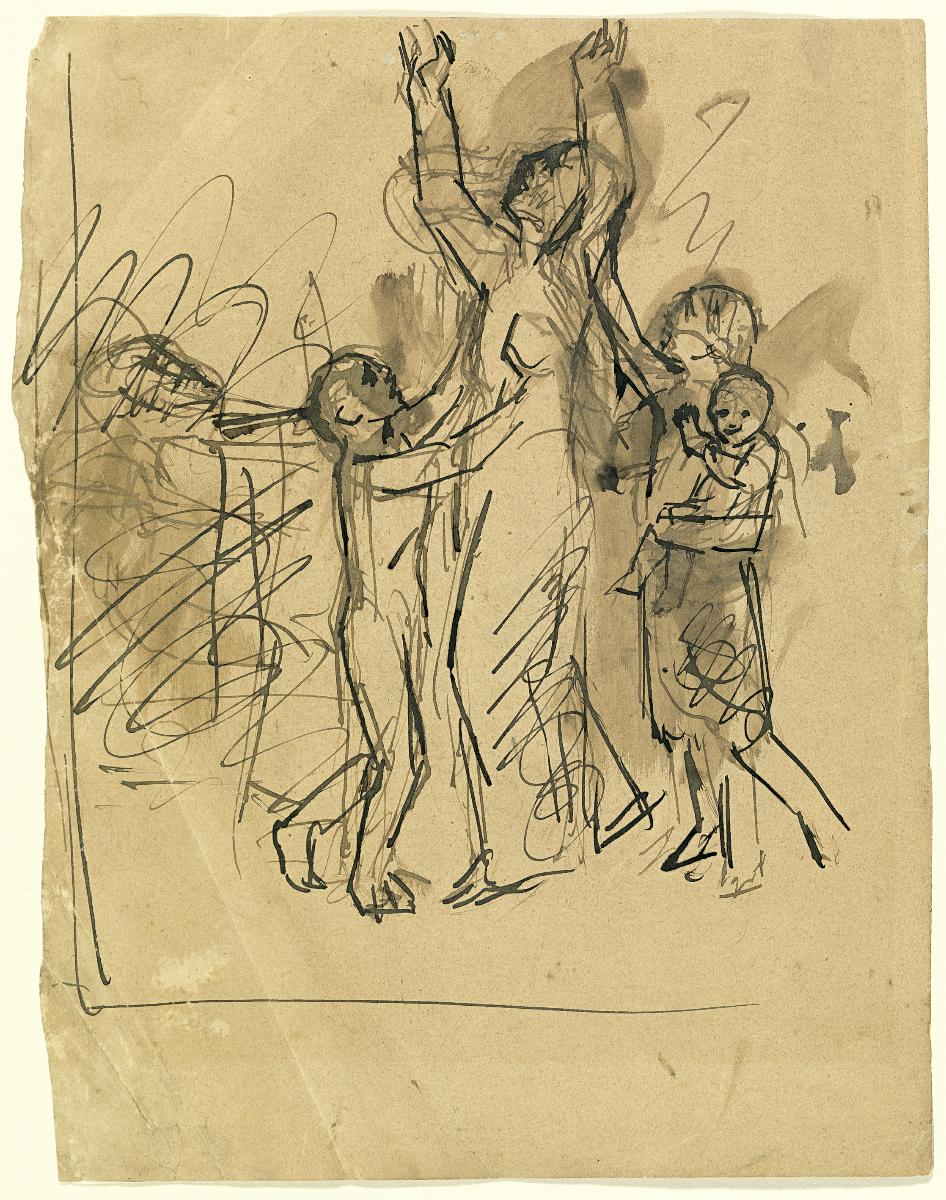

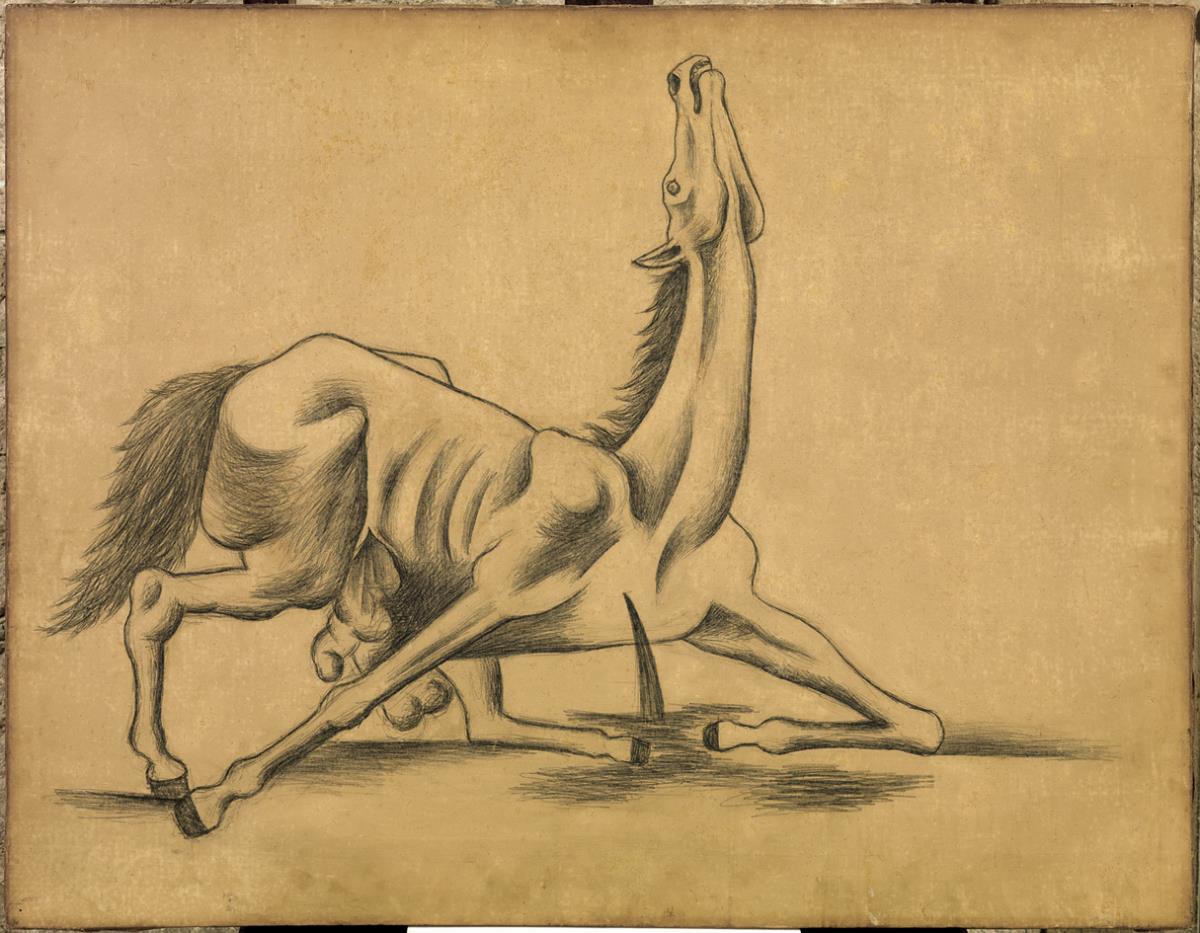

Sueño y mentira de Franco (estampa II)

En la segunda estampa de Sueño y Mentira de Franco, la denuncia de los apoyos a los sublevados sigue siendo constante. El fantoche militar aparece de nuevo con todos sus atributos iconográficos: corona, tiara episcopal, media luna, estandarte procesional… Enfrentado a un radiante toro, y metamorfoseado en caballo despanzurrado, se representa su fracaso. En las viñetas 10 y 11, distintas a las precedentes, Picasso representó figuras yacentes —una mujer y un hombre con un caballo—, inmersas en un escenario devastado por la guerra. El general pelele desaparece de la escena y en los grabados quedan tan solo las consecuencias de la contienda, que evocan claramente las imágenes que ofrecían los reportajes fotográficos de la guerra. Las cuatro viñetas finales reproducen varios de los modelos que Picasso desarrolló para Guernica, como la mujer llorando o la madre con niño muerto, que podemos encontrar también en numerosos carteles del periodo bélico. La viñeta que cierra esta estampa introduce un modelo nuevo: la mujer moribunda —con los brazos en alto, gritando, y el cuello atravesado por una lanza. La heredera inmediata de ese dolor es la mujer que arde, que aparece a la derecha en Guernica. Goya y las instantáneas de la guerra acuden a la mente del espectador.